Desde diciembre de 2023, con la llegada de Javier Milei al gobierno, la economía argentina entró en una fase que muchos definen como quirúrgica y otros, directamente, como una licuación masiva del ingreso nacional. Veníamos de una inflación entre el 20% y el 30% mensual, un número explosivo que deterioraba salarios de forma continua. Pero bajar la inflación no significa, automáticamente, mejorar la vida de la gente. Y ese es, justamente, el corazón del problema: la inflación se desplomó, pero el bolsillo no se recuperó.

Con la nueva gestión, el Estado aplicó un programa económico basado en tres anclas simultáneas: el dólar quieto, los salarios congelados y la recesión inducida. La primera parte se cumplió con un tipo de cambio oficial casi inmóvil; la segunda, frenando paritarias públicas y condicionando las privadas a un “2 o 3% mensual”, alineado con el IPC; y la tercera, con un derrumbe del consumo que golpea a comercios, industrias y familias. Todo esto bajó la velocidad de los precios, sí, pero a un costo profundo: la caída del salario real más grande desde 2002.

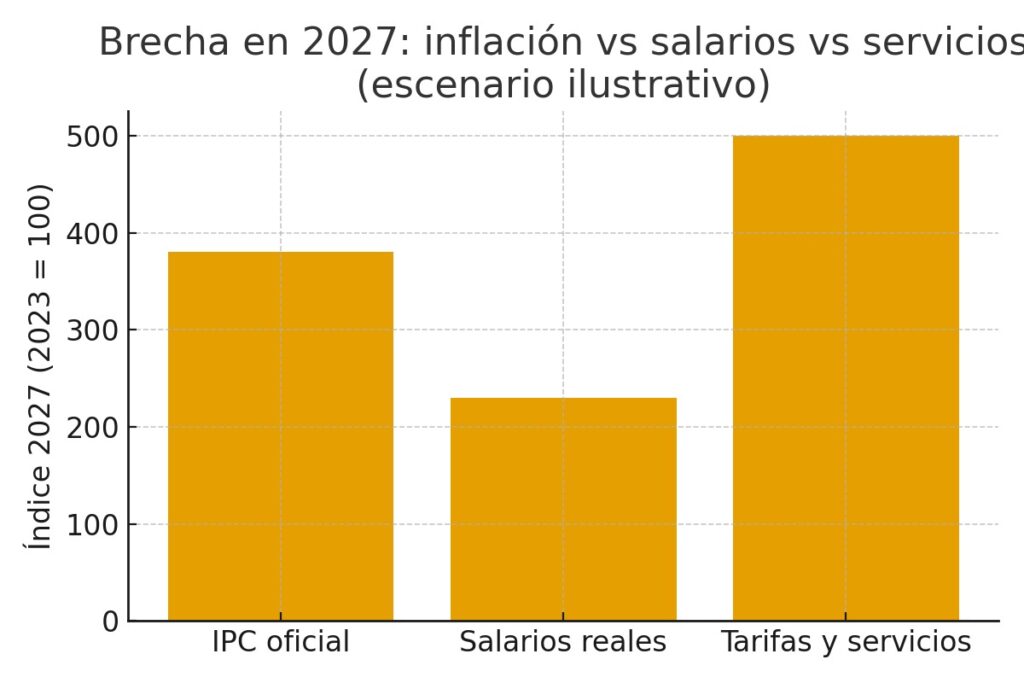

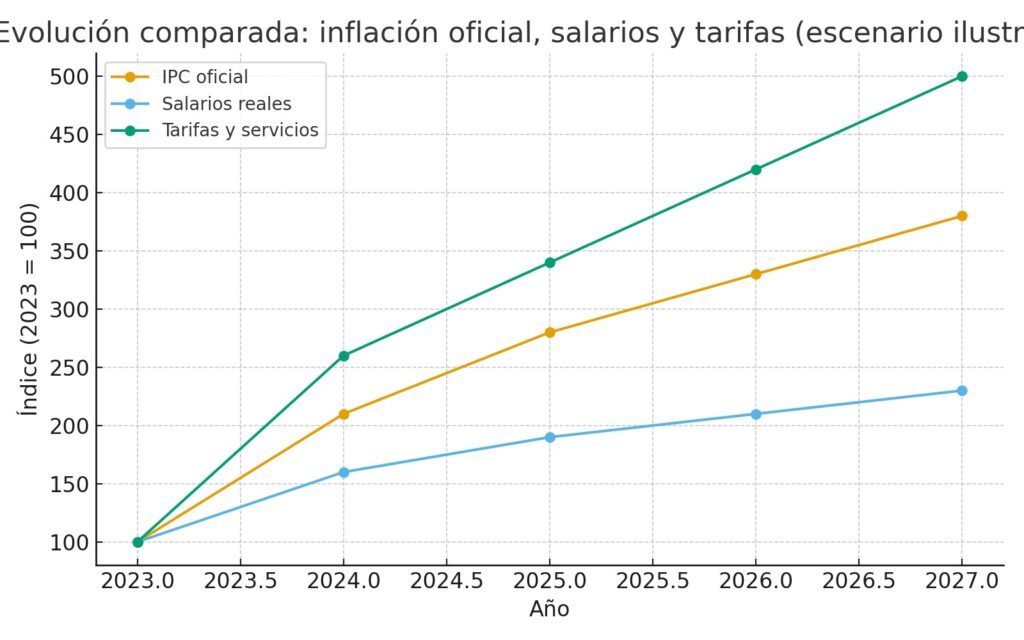

En números concretos, la brecha entre la estabilidad de los precios y la vida real es brutal: los salarios reales cayeron entre el 25% y el 33% desde diciembre de 2023, según sector y convenio. El consumo se desplomó más del 20%, con récords negativos del 30% en supermercados y electrodomésticos. La devaluación inicial del 118% multiplicó los precios de bienes importados, alimentos y combustibles en un solo movimiento. Después, con el dólar oficial pisado al 2% mensual, los aumentos siguieron llegando por otro lado: la nafta aumentó más del 150%, la luz entre 200% y 400%, el transporte más de 250%, internet y cable por encima del 100%. El salario, en cambio, venía ajustando al 2% o 3%, siguiendo el índice de inflación que publica el INDEC. La ecuación es matemática: si tu sueldo sube 3% pero tus gastos suben 15% por mes, siempre vas a perder poder adquisitivo, por más que el Gobierno festeje la “desinflación”.

Y mientras el salario se mueve detrás del nuevo índice de inflación —ese 2 a 3% mensual que celebra el Gobierno— el resto de los precios que importan en la vida cotidiana siguen subiendo a otra velocidad. La luz, el gas, la nafta, el transporte, internet, el cable, los servicios digitales, todos avanzan mes a mes porque estaban congelados durante años. En otras palabras: la inflación bajó, pero la vida sube. Y lo hace de un modo desigual. El problema es tan simple que hasta parece obvio: si tu sueldo aumenta al 2% mensual, pero tus servicios suben al 10%, siempre vas a quedar perdiendo.

A esto se suma un detalle técnico, pero decisivo: el INDEC mide una canasta de consumo que ya no se parece a la vida real de la gente. Todavía incluye bienes y servicios de bajo uso —como el teléfono fijo— mientras que los gastos que hoy son esenciales —internet, plataformas digitales, datos móviles, transporte alternativo, tarifas actualizadas— tienen un peso menor. El resultado es una distorsión: la inflación oficial baja, pero la inflación del bolsillo se mantiene alta. Y esa diferencia no es una sensación: es matemática.

El Gobierno sostiene que este camino era necesario para ordenar las cuentas públicas y alcanzar el superávit. Pero lo logró, en buena parte, licuando salarios, jubilaciones y gasto social, reduciendo transferencias a provincias y dejando que la gente absorba el ajuste a través de tarifas plenas. El sacrificio se volvió individual mientras el relato es colectivo. Los números cierran, pero cierran con la gente afuera.

Hoy la economía muestra una paradoja que cualquiera entiende: tenemos la inflación más baja en años pero, al mismo tiempo, el poder adquisitivo más deteriorado en décadas. Y aunque el Gobierno promete que después de la tormenta vendrá la recuperación, lo concreto es que los servicios seguirán subiendo por varios años, mientras los sueldos solo acompañan el índice general. No la realidad.

Estamos ante un modelo económico donde la inflación baja porque baja la vida, donde el “orden fiscal” se construye sobre la espalda del trabajador y donde la estadística del INDEC empieza a parecerse cada vez menos a la canasta que pagan las familias. La pregunta, entonces, ya no es si bajó la inflación —porque es evidente— sino quién paga el costo de que baje y cuánto tiempo podrá sostenerse una sociedad con tarifas en ascenso, salarios congelados y un mercado interno paralizado.

Porque si hay algo claro desde diciembre de 2023 es que la estabilidad numérica no siempre se traduce en estabilidad social, y que detrás del “éxito antiinflacionario” hay un país que, mes a mes, siente que la economía baja en los gráficos pero sube en la mesa de cada día.

Más historias

Sadir participó de las celebraciones en honor a la Virgen de la Candelaria en Humahuaca

Donar órganos es dar vida: Jujuy sigue sumando gestos solidarios que generan esperanza

Viernes 6: Jornada de salud para vecinos y trabajadores del sector “Vieja Terminal”